Lo sapevi che...

- Dettagli

- Scritto da DD

- Categoria: Lo sapevi che...

L'anno bisestile è un anno molto particolare nel quale, come ben sapete, si aggiunge un giorno ogni quattro anni (circa): il 29 febbraio.

Il motivo di questa “aggiunta” è giustificato dal fatto che l’anno solare, ovverossia il tempo che intercorre tra due solstizi identici consecutivi (o due equinozi), non è esattamente di 365 giorni (bensì di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi). Questa discrepanza, che comportò nel tempo uno sfasamento del calendario rispetto alle stagioni, era nota fin dall’antichità, tant’è che un primo tentativo di riallineamento fu fatto già nel 45 a.C.

In tale anno, a causa del caotico computo del tempo derivato da complicati e contorti calendari lunisolari, la situazione era diventata così paradossale che l’equinozio di primavera cadeva in giugno. Fu così che l’allora pontefice massimo di Roma, Giulio Cesare, ordinò una riforma del calendario, forse grazie anche al contatto avuto con l’astronomia dell’Egitto ellenico di Cleopatra.

L’incarico venne affidato agli astronomi dell’impero ed in particolare a Sosigene di Alessandria ed il nuovo calendario, noto ancora oggi con il nome di calendario giuliano, comportò innanzitutto l’aggiunta “una tantum” di ben 90 giorni al 46 a.C. (per riallineare le stagioni) e poi, soprattutto, l’introduzione di un giorno in più, da collocarsi ogni 4 anni il sesto giorno prima delle calende di marzo. Tale giorno (sexto die ante Kalendas Martias) corrispondeva al 24 febbraio e divenne “doppio”, quindi bis sexto. Da qui, la forma italiana di bis sesto… e poi bisestile.

Purtroppo Giulio Cesare non vide la sua creatura in opera, visto che fu assassinato quello stesso anno, e nel tumulto che ne seguì, l’anno bisestile venne osservato in maniera sporadica ed erronea. Fu l’imperatore Augusto a risistemare le cose nell’8 d.C. Non a caso, a questi importanti personaggi sono stati dedicati due mesi del calendario: luglio e agosto.

Questa importante riforma, per quanto abbastanza precisa, si basava però sul presupposto che l’anno solare durasse 365 giorni e 6 ore, quindi circa 11 minuti in più rispetto alla durata reale. Questa differenza, per quanto apparentemente insignificante, col passare dei secoli cominciò a pesare. Gli equinozi e i solstizi avevano preso stavolta ad anticipare, tanto che nel 1582, la primavera iniziò l’11 marzo.

Fu così elaborato il calendario gregoriano, che deve il suo nome a papa Gregorio XIII. Entrò in vigore il 15 ottobre 1582 (corrispondente al 5 ottobre del calendario giuliano), annullando in questo modo il divario di 10 giorni con l’anno solare.

Per evitare ulteriori sfasamenti si decise di NON considerare bisestili tutti gli anni secolari non divisibili per 400 (per esempio gli anni 1600 e 2000 sono stati bisestili, mentre il 1700, 1800 e il 1900 no, come non lo saranno il 2100, il 2200 e il 2300). Così facendo la durata media dell’anno civile si avvicina molto più a quella dell’anno solare arrivando a 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 12 secondi, solo 26 secondi di differenza rispetto all’anno solare (corrispondente a circa 1 giorno ogni 3323 anni).

Nel corso del tempo furono proposti ulteriori aggiustamenti ma, considerato che la lunghezza dell’anno non è costante nel lungo periodo, in quanto l’orbita terrestre modifica lentamente la sua eccentricità a causa dell’interazione gravitazionale con gli altri pianeti, ad oggi si tende a non ricercare modifiche più accurate ma a correggere il computo del tempo mediante l’aggiunta di un secondo, quando la discordanza raggiunge tale valore; le variazioni che tale pratica comporta risultano accettabili per la maggior parte degli usi comuni della unità di misura del tempo.

Una curiosità. La cattiva fama dell’anno bisestile deriverebbe dal fatto che febbraio, per gli antichi romani, era un mese poco allegro, ovvero il mese dei morti (Mensis Feralis), dedicato al rito dei defunti. Questo perché, secondo il calendario arcaico, si trattava dell’ultimo mese prima del nuovo anno, che aveva inizio a marzo. A febbraio si celebravano dunque le Terminalia, dedicate a Termine, dio dei Confini e le Equirie, le gare simbolo della conclusione di un ciclo cosmico, quindi simbolo di morte e di fine.

- Dettagli

- Scritto da DD

- Categoria: Lo sapevi che...

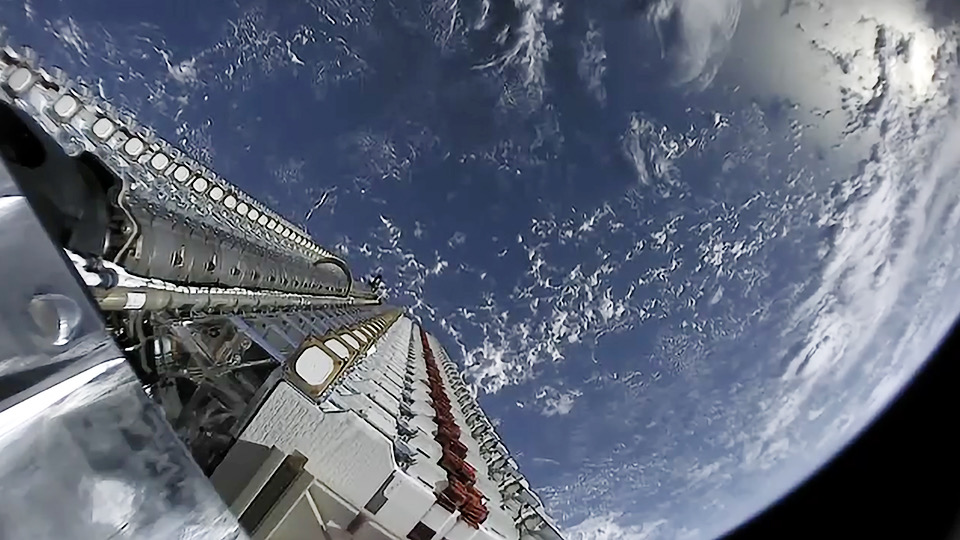

Cos’è e a cosa serve quella catena di luci nel cielo…

Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX del magnate di origini sudafricane Elon Musk per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza in grado, una volta completata, di portare internet in ogni parte del mondo senza l’utilizzo di strutture a terra. La costellazione sarà costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, collocati in orbita terrestre bassa. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.

Ad oggi la flotta di Starlink conta circa 1740 elementi operativi su poco meno di 2000 satelliti lanciati (ma ne mancano ancora 10000 per completare la prima fase ed ulteriori 30000 per la seconda). Dopo il lancio i satelliti vengono posti ad un’altezza di 290 km, testati e poi, se idonei, vengono innalzati all’altezza definitiva di 550 km. In caso contrario, se possibile, vengono fatti deorbitare e ricadere sulla Terra, altrimenti vagano nello spazio fino al naturale decadimento dell’orbita (andando in ogni caso a incrementare il numero già preoccupante dei detriti spaziali in orbita bassa).

Contrariamente alla politica delle altre agenzie spaziali, gli Starlink di SpaceX non vengono testati a terra ma una volta in orbita, per cui eventuali difetti di progettazione vengono corretti solo con l’immissione della successiva ondata di satelliti, cioè con gli ulteriori 60 lanciati, mediamente, a distanza di due settimane.

Al di là degli innegabili vantaggi nelle comunicazioni, anche in situazioni disagiate (guerre, calamità naturali), è inevitabile che l’incredibile numero dei satelliti coinvolti nell’operazione sia quantomeno preoccupante. I controllori del traffico satellitare si trovano infatti a dover gestire una situazione nella quale il numero degli incontri ravvicinati potenzialmente pericolosi è in continuo aumento.

L’organismo preposto al controllo, lo Us Space Surveillance Network, già oggi tiene sotto controllo più di 30000 oggetti con dimensioni maggiori di 10 cm che orbitano attorno alla Terra (satelliti attivi o spenti, frammenti di satelliti o lanciatori, rottami vari). Per ognuno di questi frammenti vengono calcolate orbita e posizione prevista, istante per istante. I dati ottenuti vengono poi messi a confronto con quelli di tutti gli apparati orbitanti e quando ci si avvede che la distanza fra due oggetti può scendere al disotto del chilometro, viene emanato un messaggio di allerta allo scopo di evitare, se è il caso, un impatto (con modifica dell’orbita di uno dei due oggetti interessati). Va da sé che con l’aumento del numero degli oggetti in orbita, le situazioni allarmanti sono aumentate a dismisura, registrando una media di 1600 allerte ogni settimana, con enorme dispendio di risorse ed energie.

Tutto questo senza contare il danno al lavoro degli astronomi provocato dalle scie luminose prodotte dai satelliti; problema al quale SpaceX sta tentando di porre rimedio con la terza generazione di satelliti, ricoperti da materiale non riflettente, che abbasserà la luminosità al disotto della soglia di visibilità ad occhio nudo, ma ancora non abbastanza per non rimanere impresse nelle immagini fotografiche.

- Dettagli

- Scritto da DD

- Categoria: Lo sapevi che...

101955 Bennu è un asteroide Near-Earth del gruppo Apollo che ha ricevuto la sua denominazione definitiva (dedicata al dio minore egizio simbolo dell’eternità della vita) nel 2013, dopo essere diventato l’obiettivo della missione OSIRIS-Rex della NASA.

Scoperto nel 1999, l'asteroide ha una forma sferoidale, con un diametro medio di circa 500 metri. È stato oggetto di approfondite osservazioni condotte attraverso i radiotelescopi di Arecibo e di Goldstone.

L'asteroide percorre un'orbita moderatamente eccentrica, con afelio, esterno all'orbita della Terra, a 1,35 UA dal Sole; il perielio, interno all'orbita terrestre, è a 0,89 UA dal Sole. Completa un'orbita in un anno e 73 giorni.

Il nodo ascendente dell'orbita è prossimo all'orbita della Terra e l'asteroide ha ripetuti incontri ravvicinati con il nostro pianeta, che potrebbero condurre ad un impatto. Di qui il motivo di tanto interesse nei suoi confronti.

In alcuni studi di dinamica orbitale condotti tra il 2009 e il 2021 è stata individuata una serie di otto potenziali impatti con la Terra tra il 2169 ed il 2199. Grazie ai modelli matematici e ai dati del network Deep Space, gli studiosi sono riusciti a ridurre le incertezze sull’orbita dell’asteroide e a determinare che la probabilità di un suo impatto entro l'anno 2300 è dello 0,057%, cioè 1 su 1750. I ricercatori hanno inoltre calcolato il singolo giorno con la più alta probabilità di impatto: il 24 settembre 2182, con lo 0,037% di possibilità, pari a 1 su 2700.

Per questo motivo, Bennu è diventato l’obiettivo primario della missione Osiris-Rex (che, in seguito, sarà estesa – col nome di Osiris-Apex – per lo studio di un altro asteroide Near-Earth: Apophis).

Il lancio è avvenuto l'8 settembre 2016 da Cape Canaveral e, dopo aver viaggiato per più di due anni, la sonda è arrivata in prossimità dell'asteroide il 3 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2018 ha iniziato 505 giorni di mappatura della superficie a una distanza di circa 5 km. I risultati della mappatura sono stati utilizzati dal team della missione per selezionare il sito da cui prelevare il campione della superficie dell'asteroide.

La sonda ha prelevato i campioni di regolite il 20 ottobre 2020, senza atterrare ma estendendo un braccio robotico. Il ritorno sulla Terra avverrà il 24 settembre 2023. Nella fase di avvicinamento al nostro pianeta la sonda rilascerà una capsula, contenente il campione raccolto, che atterrerà nello Utah. Una volta a terra, il campione sarà trasportato al Johnson Space Center per le analisi.

Scopo della missione, oltre a quello di determinare con maggiore precisione l’orbita e le caratteristiche fisiche di Bennu, è quello di acquisire maggiori informazioni sulla formazione del sistema solare in quanto, come è noto, gli asteroidi sono i residui del processo che ha condotto alla formazione dei pianeti. Inoltre, potremmo ricavarne informazioni sull'origine della vita: alcuni asteroidi contengono grandi quantità di carbonio, in uno stato primordiale, mentre tracce di molecole organiche sono state trovate in alcuni meteoriti e sulle comete.

- Dettagli

- Scritto da DD

- Categoria: Lo sapevi che...

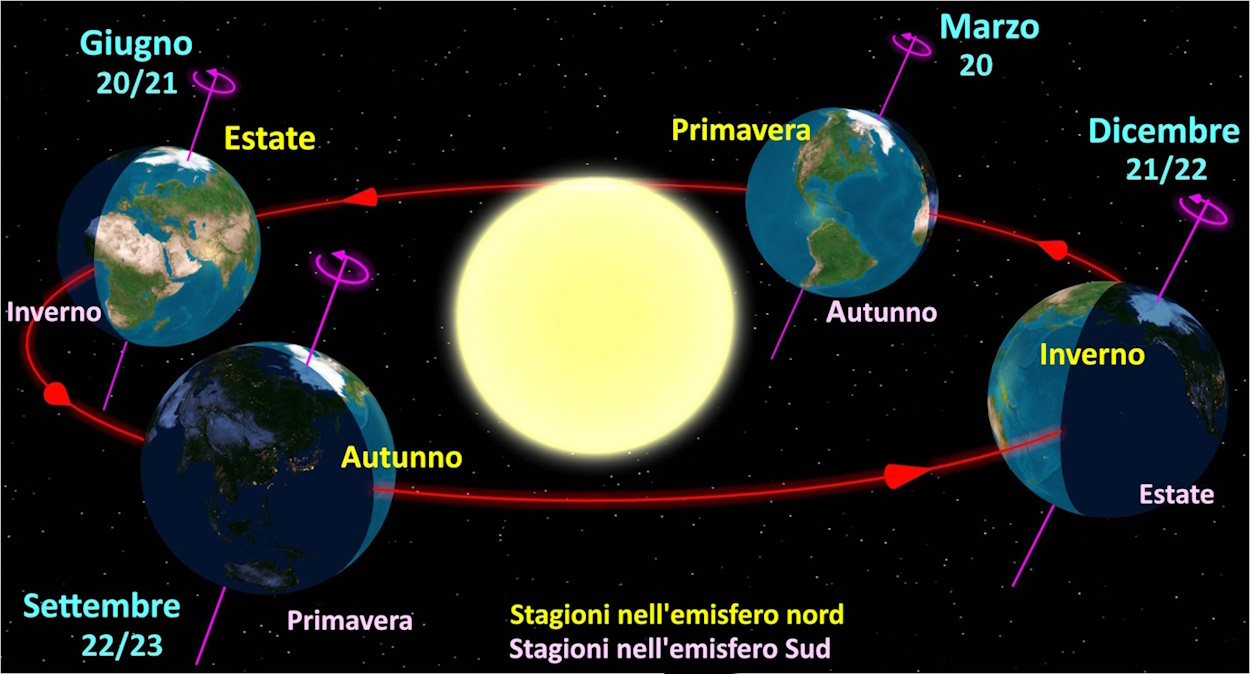

A dispetto della tradizione popolare, che prevede l’inizio delle stagioni il giorno 21 (di marzo, giugno, settembre e dicembre) e della consuetudine meteorologica che anticipa tale data di una ventina di giorni (collocandola quindi a inizio dei suddetti mesi), da un punto di vista astronomico le date di inizio non sono così “fisse”; infatti l’equinozio di primavera cade solitamente il giorno 20 marzo (saltuariamente il 19 o il 21), mentre quello d’autunno cade prevalentemente il 22 o il 23 settembre. Il solstizio estivo, invece, cade il 20 o 21 giugno, mentre quello invernale il 21 o 22 dicembre.

Quest’anno l’equinozio autunnale cade esattamente alle ore 8,49 del 23 settembre… ma da dove arriva tutta questa precisione? Arriva dal fatto che l’equinozio, termine di derivazione latina il cui significato è “notte uguale (per durata) al dì”, è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest'ultimo si trova allo zenit dell'equatore, cioè l’istante esatto nel quale i raggi del Sole sono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra. Esso ricorre due volte durante l'anno solare e in quel momento il periodo diurno, ovvero quello di esposizione alla luce del Sole, e quello notturno sono uguali e, all'occhio di un osservatore sull'equatore, il Sole sorge e tramonta rispettivamente all'est e all'ovest geografico.

Gli equinozi segnano anche il momento di passaggio da un minore a un maggiore periodo di insolazione durante la giornata rispetto a quello di buio e viceversa: rispettivamente nell'emisfero boreale e in quello australe, immediatamente dopo l'equinozio di marzo il periodo di luce è maggiore (e minore) di quello di buio; viceversa accade dopo l'equinozio di settembre, in cui il periodo di luce solare nell'emisfero nord è più breve di quello di buio mentre in quello sud è maggiore.

Nell'emisfero boreale l'equinozio di marzo segna la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, mentre quello di settembre termina l'estate e introduce l'autunno. Viceversa accade nell'emisfero australe, dove l'autunno inizia all'equinozio di marzo e la primavera a quello di settembre.

Ma perché questa situazione si verifica solo due volte l’anno? Per il semplice motivo che l'asse di rotazione terrestre non è perpendicolare al piano di rivoluzione orbitale intorno al Sole (essendo inclinato rispetto a questo di poco più di 23° 26′) e questo comporta che la luce del Sole non incida mai, in ogni istante, con la stessa angolazione, ma che vari costantemente.

Solo negli istanti degli equinozi l'asse di rotazione terrestre si trova perpendicolare alla direzione dei raggi solari e quindi in ogni punto del pianeta dove il Sole supera l'orizzonte la durata diurna è uguale a quella notturna, eccezione fatta per le peculiarità terrestri dovute all'atmosfera.

L'equinozio di marzo, cioè quello di primavera nell'emisfero boreale e di autunno nell'emisfero australe, è anche detto punto vernale, punto d'Ariete o punto gamma, mentre quello di settembre (equinozio d'autunno nell'emisfero boreale e di primavera in quello australe) viene anche chiamato punto della Bilancia o punto omega.

Conosciuti fin dall’antichità, gli equinozi hanno stimolato la fantasia di numerosi popoli. Fu proprio per questo motivo che i Maya costruirono la piramide a gradoni “El Castillo” a Chichen Itza, in Messico, in modo che un serpente di luce sembrasse scendere dalla scalinata durante l’equinozio d’autunno e quello di primavera. Ma si festeggiava all’equinozio d’autunno anche il dio gallese della vegetazione e dei raccolti, Mabon, o la festività di Alban Elfed (la luce dell’acqua), festa legata al raccolto secondo la tradizione dei druidi. Il 22 settembre poi è il giorno che i rivoluzionari francesi scelsero come primo dell’anno, un anno che cominciava con l’autunno e il mese di vendemmiaio.

Ma furono soprattutto i romani che giocarono con l’equinozio, più che altro quello autunnale, considerato preludio del “riposo” e dell’oscurità invernali. Il mese di settembre era considerato il periodo più pericoloso e oscuro dell’anno, a causa del suo carattere “transitorio” fra la vita e la morte e per questo fu dedicato al dio Giove, tant’è che in tale mese, precisamente il giorno 20, venne fissata la ricorrenza della nascita di Romolo, primo re ad avere rappresentato la potenza divina sulla terra. Lo stesso imperatore Augusto decise di fissare nel giorno 23 settembre le celebrazioni della sua nascita e per farlo fece costruire una enorme meridiana. Il grande monumento, noto anche come Orologio di Augusto, venne innalzato per celebrare le conquiste romane in Gallia e Spagna. Al centro del Campo Marzio, su di un basamento rettangolare graduato di circa 75x4 metri venne posizionato un obelisco egiziano in granito rosso, alto circa 30 metri e proveniente dalla città di Eliopoli, lo stesso che oggi, dopo opportuni restauri, è possibile ammirare a Montecitorio.

L’orologio di Augusto era progettato in modo da proiettare la sua ombra, il 23 settembre, direttamente sull'Ara Pacis, simbolo della gloria e della magnificenza augustea. Un’unione simbolica fra divinità, impero e natura che nei secoli seguenti verrà ripresa anche da Costantino, il quale deciderà di celebrare proprio in questo giorno la sua vittoria contro Massenzio.

- Dettagli

- Scritto da DD

- Categoria: Lo sapevi che...

Questa cometa è stata scoperta dall’astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura il 12 agosto scorso ed è una delle poche scoperte fatte (in tempi recenti) senza l’utilizzo di telecamere robotiche in grado di avvistare questi sfuggenti oggetti celesti ben prima che possano essere osservati dagli occhi umani attraverso un telescopio.

La cometa è ora ufficialmente catalogata come C/2023 P1 (Nishimura) ed è la terza cometa scoperta dall’astrofilo giapponese, dopo la cometa Nakamura-Nishimura-Machholz (C/1994 N1) e una precedente cometa Nishimura (C/2021 O1).

Al momento della sua scoperta, la cometa si trovava nella costellazione dei Gemelli e brillava di magnitudine +10,4, ovvero circa 40 volte più debole di una stella sulla soglia della visibilità a occhio nudo.

La cometa raggiungerà il punto più vicino alla Terra il 12 settembre ad una distanza di circa 125 milioni di km, e cinque giorni dopo arriverà al perielio – il suo punto più vicino al Sole – a una distanza di 34 milioni di chilometri.

Dal giorno della sua scoperta, la cometa ha rapidamente aumentato la sua luminosità e se continuerà di questo passo potrebbe avvicinarsi alla seconda magnitudine (luminosa quanto Polaris, la Stella Polare) quando sarà più vicina al Sole il 17 settembre.

Attualmente si trova nella costellazione dei Gemelli e si trasferirà in quella del Cancro (e in seguito in quella del Leone) a inizio del prossimo mese. Contemporaneamente incrementerà la sua luminosità ma sfortunatamente, man mano che la cometa si avvicinerà al Sole, scenderà sempre più in basso nel cielo est-nordest ed entro il 9 settembre si troverà ad appena 10 gradi sopra l'orizzonte mentre il cielo al crepuscolo si schiarirà. E entro la mattina del 12 settembre sarà appena sopra l'orizzonte e la combinazione del crepuscolo, più qualsiasi foschia a bassa quota, renderà molto difficile, se non impossibile, vederla. E quella sarà probabilmente la nostra ultima opportunità di osservarla in quanto, difficilmente, ne avremo l’opportunità nel suo prossimo passaggio, previsto tra 294 anni, nel 2317!

Fonte immagine: https://apod.nasa.gov/apod/ap230821.html (NASA/Dan Bartlett)